土地にしても建物にしても、一つとして同じものが存在していない不動産。その不動産価格は一般的な物やサービスとは違う決まり方をします。この記事ではこれから不動産を売り買いしたい方のために、最近の地価・不動産価格の動向はどうなっているのかを踏まえつつ、知っておきたい不動産価格の決まり方について解説します。

最近の日本の地価の推移

まずは不動産の価格に影響を与える最近の地価の動向を「地価公示」、「路線価」から見てみましょう。

地価公示(首都圏・東京・地方都市)

地価公示とは

地価公示は国土交通省が地価公示法に基づいて公表する土地の価格です。

国土交通省は、毎年1月1日時点における全国約26,000の「標準地」の1平方メートル当たりの土地の価格を算出し、毎年3月に発表(公示)しています。

公示される地価は1地点について不動産鑑定士2人以上が別々に現地を調査し、その土地の収益見通しや最新の取引事例などを分析して、国土交通省の土地鑑定委員会が最終的に決定します。ちなみに地価公示は地価を公示すること、公示地価は、公示された地価を指しています。公示地価は公示価格ともいいます。

公示地価は、不動産価格の傾向や、今後の推移を予測するための数値として使われます。公示地価の動向は、地域の経済状況や土地の需給バランスなどを反映しており、土地の価値の変動を把握する上で非常に有用な情報となっています。

2023年地価公示

2023年公示地価上昇率(%)

| 全用途平均 | 住宅地 | 商業地 | |

|---|---|---|---|

| 全国平均 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |

| 東京圏 | 2.4 | 2.1 | 3.0 |

| 大阪圏 | 1.2 | 0.7 | 2.3 |

| 名古屋圏 | 2.6 | 2.3 | 3.4 |

| 三大都市圏 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |

| 地方四市 | 8.5 | 8.6 | 8.1 |

| その他 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |

| 地方圏平均 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |

(2023年地価公示を元に作成)

2023年(令和5年)地価公示(1月1日時点の地価)は、2023年3月23日に公表されました。全国平均は2年連続で上昇し、全用途平均の上昇率は1.6%。三大都市圏も2年連続で上昇し、全用途平均の上昇率は2.1%。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)は10年連続で上昇、上昇率は8.5%となっています。

住宅地変動率がプラスとなったのは25県、商業地では24県でした。

住宅地・商業地ともに上昇率のトップ10は北海道で、今回最も上昇したのは北海道北広島市共栄町1-10- 3で、昨年より住宅地として30%、商業地として28.4%も上昇しています。

国交省は以下のように分析しています。

「新型コロナの影響で弱含んでいた地価は、ウィズコロナの下で、景気が緩やかに持ち直している中、地域や用途などにより差があるものの、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部においても上昇範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾向が顕著となった」

路線価

路線価とは

路線価は相続税や贈与税の算定基準となるもので、路線(道路)に面する土地1平方メートルあたりの価格基準です。

路線価の算出は地価公示価格を基にしていますが、実際の取引価格や地域の経済状況、土地の利用状況などを考慮して、地価公示価格の約80%程度を目安として定められています。

これは、相続税や贈与税の計算において、適正な税額を求めるための措置として取られています。

路線価は毎年更新され、1月1日を基準日として、7月に国税庁によって公表されます。路線価の動向は地域の経済状況や土地の需給バランスを示す指標となっているため、土地の価値や将来の動向を予測するうえで参考情報として活用されています。

2023年路線価

2023年(令和5年)7月3日、2023年分の路線価(1月1日時点)が発表されました。

それによると全国平均は昨年から1.5%も上昇し、コロナ禍明けで回復基調が鮮明になっています。また、上昇率のトップは昨年と同じく北海道で、昨年の4.0%から6.8%に上げ幅が拡大しています。

関東では、東京で3.2%、千葉で2.4%、神奈川で2%、埼玉で1.6%、茨城で0.4%上昇しています。

国土交通省・不動産価格指数から見る推移と今後の見通し

不動産価格指数は不動産価格の動向を指数として表した統計データです。

指数は2010年平均を100としたもので、2012年8月以降毎月、国土交通省から公表されています。

その特徴は「土地」だけでなく、「戸建住宅」「マンション(区分所有)」「マンション・アパート(一棟)」なども対象になっていることです。

年間約30万件もの実際の取引価格情報をもとに、物件による影響を除去して不動産価格を指数化、住宅地や商業地ごとに指標を確認できるため、不動産市場の動向を把握するために、必ず見ておきたいデータです。

2023年6月30日発表の情報から見てみましょう。

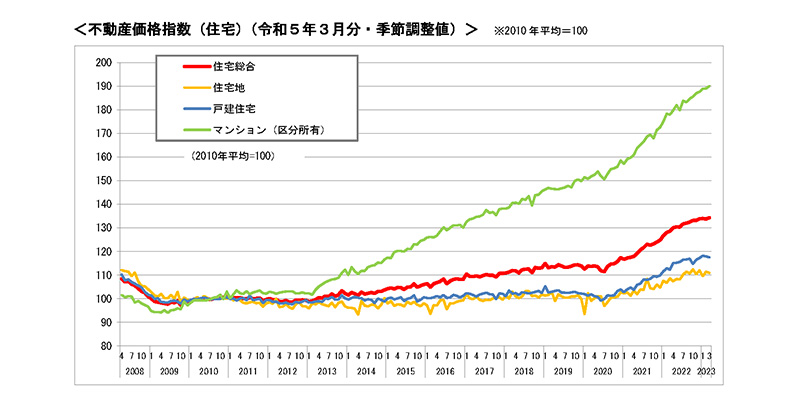

住宅(住宅地・戸建住宅・マンション)

全国の「住宅総合」は前月比0.5%増の指数134.3。

「住宅地」は前月比0.5%減で111.0、「戸建て住宅」は前月比0.3%減で117.5、「マンション」は前月比0.5%増で190.1となっています。

全体としては下記のグラフのように変動しています。

このグラフの通り、2013年以降、マンション価格は右肩上がりに上昇しています。

2012年12月の総選挙で自民党が政権復帰、第2次安倍晋三内閣が発足し、「アベノミクス」が実施されました。アベノミクスの異次元の金融緩和によって、膨大な資金が不動産に流れ込むこととなります。日本は歴史的な低金利時代を迎え、低金利の住宅ローンがマンションなど住宅購入を後押しするものとなりました。

2013年にはオリンピック・パラリンピックの東京開催が決定され、都内の再開発が促進されることとなりました。この動きは建設需要を高め、建設業界の人手不足と建築資材の値上がりを招き、建築費が大きく上昇したためマンション価格も上昇しました。

現在のインフレ・円安傾向によって建築資材や燃料費、人件費の上昇は続き、建設費用の増加をさらに促しています。

また、新築マンションの価格上昇は、中古マンションの相場も押し上げる影響を及ぼしています。

さらに東京の主要ターミナル駅周辺では、再開発が継続的に行われ、都市の魅力や不動産の価値が高まっています。東京をはじめ日本の主要都市の魅力は国際的にも注目されるものとなり、海外の投資マネーが日本の不動産に流入することで不動産価格が高騰していった側面もあります。

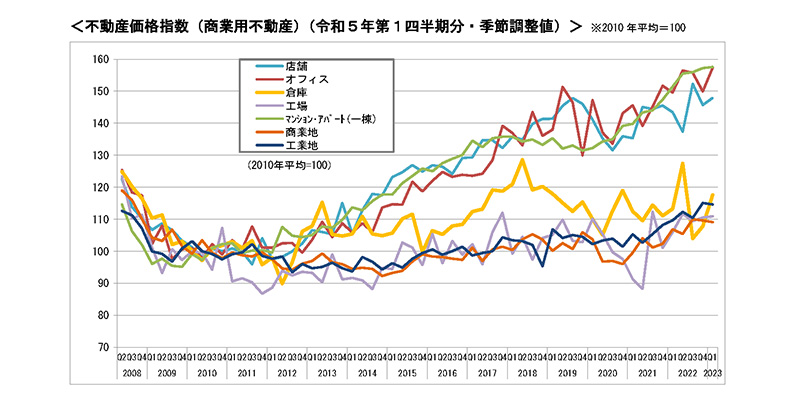

商業用不動産(店舗・オフィス・マンション・アパート)

全国の「商業用不動産総合」は前期比1.6%増の指数134.2でした。

「店舗」は前期比1.5%増で147.9、「オフィス」は前期比4.9%増で157.3、「マンション・アパート(一棟)」は前月比0.2%増で157.6となっています。

時期的な波はありながらも、一棟のマンション・アパート、店舗、オフィスなどは住宅と同様2013年頃を境に上昇しています。コロナ禍での落ち込みは多少はあったものの、上昇傾向は現在も続いています。

不動産価格の基本的考え方

冒頭で書いたように、不動産の価格の考え方には、一般的な物品やサービスとは違った特徴があります。不動産取引で損をしないために、不動産価格の成り立ちを知っておきましょう。

不動産には一つとして同じものがない

一般的な物やサービスの価格決定は、同じものなら同じ値段の「一物一価の法則」が成り立っています。私たちが商店などで購入する一般的な商品では、同一の商品が多数存在しています。そして、同一の商品には同じ値段がつくのが普通です。

ところが不動産はまったく同じものが一つとして存在しないため、この「一物一価の法則」が成立しません。個別の物件ごとにそれぞれの価格を設定する必要があるのです。

例えば土地は一つの場所に一つしか存在できません。同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、接する道路の状況などによって、価格が大きく変わることがあります。

また、同じ建物にあるまったく同じ間取りのマンションであっても、部屋が位置する階数や、部屋の方位、管理状況などは異なります。日当たりや眺望などでその価値に違いが発生することもあります。

このように、不動産の価格が妥当であるかどうかを判断する場合には、不動産の特徴(個別性)を踏まえて、物件ごとに検討しなければなりません。

取引時点が変わると価格も変動する

不動産市場には全体的な相場の動きがあるため、不動産価格を判断する場合には、市場全体の動向も踏まえて、取引時期に応じて検討する必要があります。

取引する時期(これを一般的に「取引時点」といいます)が変われば、価格も大きく変わる場合があるのです。

まったく同一の不動産であっても、取引時点が変わると価格が変動します。たった数%の変動であっても、不動産売買は高額な取引になるため、変動の影響も大きくなります。季節など数ヶ月単位での変動や、数年単位での景気動向や社会情勢なども大きな影響を及ぼします。時期が変わるだけで大きな価格差が出てしまうため、損をしないためには、大きな流れをつかんでおくことが大切です。

最終的には相対取引で価格が決まる

不動産の価格には「相場」はあるのですが、定価はありません。また、証券取引のような市場も存在していません。

不動産の価格は個別の取引ごとに交渉、調整する「相対取引」で決定します。

売買をする際は、売主様が相場を参考に売出価格を付け、購入希望者と交渉します。売主様と買主様が金額を調整し、最終的に双方が合意に至ったとき、はじめて成約価格が確定するのです。

相対取引で価格が決まるため、「買うか買わないか」二者択一で成立する物ではありません。

売主様が相続の都合などで早く売りたい場合は相場より安く売り出したり、逆に買主様が「多少割高でもこの不動産を一刻も早く手に入れたい」と考えたりすることも珍しくありません。相場から大きく離れても、売主様と買主様の双方が納得すれば取引は成立します。

売主様・買主様ともに、不動産の取引で後悔しないためには、できるだけ多くの客観的情報を集め、自分自身も価格に対する感覚を磨いておくこと。また、相手と誠実に交渉を重ねて、納得したうえで成約することが大切です。

不動産価格に影響を与える要因

不動産価格に影響を与える要因には一般的要因・地域要因・個別的要因の3つがあります。

それぞれの要因について、国土交通省が制定している「不動産鑑定評価基準」をもとに解説しましょう。

「不動産鑑定評価基準」は不動産鑑定士が不動産を鑑定評価する際のガイドラインです。不動産の価格を評価する際の基準や評価するための方法論、さらにその適用範囲、評価の手続きなどについて詳細に書かれており、不動産取引の透明性と公平性を確保する役割をになっています。

一般的要因・地域要因・個別的要因はそれぞれ次のような範囲に影響します。

- 日本中の不動産に影響を与える要因〔一般的要因〕

- あるエリアの不動産に共通の地域の要因〔地域要因〕

- その不動産の個別の要因〔個別的要因〕

不動産価格を決める要因は一つではなく、いくつもの要因が複雑に影響し合っています。

一般的要因

一般的要因は、世界情勢も含めた、政治や経済など、日本全体の不動産のあり方に影響を与える要因です。

自然的要因、社会的要因、経済的要因、行政的要因があります。

一般的要因には次のようなものがあります。

- 自然的要因…気候や天候の変動、地質や地形、自然災害のリスクなど

- 社会的要因…日本の人口の増減や移動、社会の構造や文化、ライフスタイルの変化など

- 経済的要因…経済成長率、雇用状況、インフレーション率、金利の動向など(好景気時には不動産投資が活発化し、価格が上昇する傾向があります)

- 行政的要因…国の施策や姿勢、インフラ整備など

一般的要因は徐々に不動産価格に影響を及ぼすものも、突然大きな影響となって現れるものもあります。いずれも相互に影響し合っています。

例えば、国の経済成長率や失業率、インフレ率などのマクロ経済指標は、不動産市場全体に影響を与えます。経済が好調な時期には、不動産への投資意欲が高まり、価格が上昇する傾向があります。低金利の時期には、住宅ローンの利用が増え、不動産の需要が高まることが一般的です。

一般的要因には国内全域に影響があるもの、ある地方のみに影響があるものの両方があります。

地域要因

地域要因はそのエリアにある不動産の価格に影響を与える要因です。不動産の価格には、そのエリア独自の環境や特色が大きく影響します。

住宅地域であれば、いわゆる、「住みやすさ」全般の要因が不動産価格に影響します。

商業地域であれば、それにプラスして商業施設・業務施設の規模やどのくらい来客が見込めるかなども影響を及ぼします。

住宅地域の地域要因としては以下のようなものが考えられます。

- 日照、温度、湿度、風向など

- 街路の幅、構造など

- 都心との距離、交通施設の質・量

- 商業施設

- 上下水道、ガス供給、汚水処理など基盤施設の整備

- 情報通信の環境

- 公共・公益施設の配置

- 汚水処理場など嫌悪施設の有無

- 洪水、地すべりなど自然災害のリスク

- 大気・土壌汚染など公害の度合い

- 住宅、街路の景観、生垣など町並みの質

- 眺望、景観

- 都市計画、交通整備計画

例えば、駅やバス停からの距離、主要道路へのアクセス性などは、特定のエリアの不動産価格に大きく影響します。駅近の物件は、駅から遠い物件よりも当然価格が高くなる傾向があります。

地域の発展も価格に影響します。例えば新しい商業施設や公園、学校などの公共施設の建設は、その地域の不動産価格を押し上げる要因となります。

地域要因は都道府県単位で影響を与えるもののほか、その市内、町内だけに影響を与えるものがあります。

個別的要因

先に述べたように不動産にはまったく同じものは存在していません。つまり、それぞれの不動産には、それぞれ違った特徴や個性があります。この個別的要因が価格に影響を与えます。

個別的要因には、土地だけの要因、建物だけの要因、土地と建物一体としての要因があります。

- 土地だけの要因…その土地のある場所、近隣の環境、広さ、形状、権利関係など

- 建物だけの要因…建物の種類(一戸建、マンション、店舗など)、建物の構造、築年数、設備、デザイン、使用材料、耐震性、エネルギー効率など

- 土地と建物一体としての要因…土地と建物の調和、周囲との景観のバランスなど

これらの個別的要因は一つだけでなく総合的に影響します。

例えば、良い場所にある土地でも、古くて設備が劣化している建物があれば、価値が下がる可能性があり、逆に、場所がそれほど良くなくても、新しくて先進的な設計の建物があれば、価値が上がることもあります。

物件の築年数、建物の構造、間取り、設備の質など、物件自体の特性に加えて、土地の形状や面積、日当たりや風通し、隣接する物件との関係なども、価格を左右する要因となります。

まとめ

不動産価格のトレンドと、不動産価格の独特な決まり方についてお伝えしました。

不動産は多くの方にとっては一番大きな資産ですが、不動産取引を一生のうちに何度も経験する方は、あまり多くないでしょう。不動産取引に慣れていない方がほとんどです。しかもお伝えしてきたように、不動産の価格は独特な決まり方をするため、購入・売却などにあたっては専門的な知識を持ったプロの手助けが必要です。

特に、大切な財産である不動産の売却を考える際は、実績があり、かつ信頼できる不動産仲介会社を選ぶことが不動産売買の成功の秘訣です。大手不動産会社6社が運営するすまいValueの活用を考えてみてはいかがでしょうか。

<監修者>

公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。

- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。

- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

該当の住所を選択してください

人気記事ランキング

不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。

お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。

該当の住所を選択してください