2023年8月現在、都心部を中心にマンション価格の高騰が続いています。今後所有するマンションの売却を検討している方は、マンション価格の動向が気になるところではないでしょうか。

ここでは、マンション価格に影響を与える要因と過去の価格推移について解説。今後の価格予想を検証するとともに、いつマンションを売却するのがいいのか、最適な売却時期を探っていきます。

マンション価格に影響を与える要因

マンション価格の変動は何によってもたらされるのでしょうか。まずは、マンション価格に影響を与える6つの要因を紹介します。

日本経済・世界経済の状況

日本や世界の景気動向は、マンション価格をはじめとする不動産市場に大きな影響を与えます。景気のいい時期は住宅購入に対する需要が高まるため、マンション価格も上昇傾向になるでしょう。一方、景気後退局面では住宅購入を検討する方が減少します。ニーズの低下を受けて、マンション価格も下降傾向になるのです。

これは過去の価格推移を見ても明らかです。一般社団法人不動産協会が公表しているデータによると、首都圏における新築マンション1戸当たりの平均価格は2008年に4,775万円を記録したものの、翌年の2009年には4,535万円に下落しています。2008年に発生したリーマン・ショックにより世界的な不況がもたらされ、住宅需要が大きく落ち込んだことがマンション価格の下落にもつながりました。

上のデータでは、2012年にも平均価格が下落しています。これも、2011年の東日本大震災を発端とする景気後退による住宅需要の落ち込みが大きな要因です。,775万円を記録したものの、翌年の2009年には4,535万円に下落しています。2008年に発生したリーマン・ショックにより世界的な不況がもたらされ、住宅需要が大きく落ち込んだことがマンション価格の下落にもつながりました。

マンション価格の推移を見通すには、日本および世界の経済動向の分析が不可欠といえるでしょう。,775万円を記録したものの、翌年の2009年には4,535万円に下落しています。2008年に発生したリーマン・ショックにより世界的な不況がもたらされ、住宅需要が大きく落ち込んだことがマンション価格の下落にもつながりました。

金利の動向

景気動向とあわせてマンション価格に大きな影響を及ぼすのが金利の動向です。マンションを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用します。不動産投資を目的とした物件購入でも、不動産投資ローンを利用するケースが多いでしょう。

市中金利が上昇すれば、連動して住宅ローンの貸出金利も上昇します。金利上昇にともなって借り手の返済負担が重くなるため、住宅ローンを利用してのマンション購入を控える動きが見られるようになります。金利上昇は住宅需要の減退を招き、結果としてマンション価格の下落を引き起こすのです。

あとの章で触れますが、昨今は長らく超低金利の状態が続いています。住宅ローンの返済負担が軽く住宅需要が旺盛なことも、近年マンション価格が上昇基調にある要因の一つです。

建築資材費用と人件費

マンションの建築にかかる費用が上昇すると新築マンションの価格が上昇します。新築価格の高まりに引っ張られて中古価格もアップし、マンション価格全体が上昇傾向になります。特に、建築費の大きなウェイトを占める建築資材費用と人件費の動向はマンション価格を大きく左右する要因です。

近年のマンション価格上昇には、建築資材費用の高騰も大きく関与しています。一般財団法人建設物価調査会が公表した「建設物価 建築費指数【2023年6月分】」によると、東京の集合住宅(鉄筋コンクリート造)における工事原価について2015年を100とすると、2023年6月の暫定指数は123.3となっています。

前年同月比でも6.4%上昇しており、建築資材費用や人件費の高騰が建築費の上昇を招き、マンション価格に反映されている状況が確認できます。

人口の動向

マンションの建つエリアの人口動向によっても、マンション価格は変動します。周辺で人口が増加していれば住宅需要が高まるため、新築・中古ともにマンション価格は上昇するでしょう。反対に、人口が減少しているエリアでは住宅需要も低迷するので、マンション価格は下落していきます。

日本はすでに人口減少トレンドです。今後もしばらく人口が増加または横ばいで推移する都市部と、人口減少に歯止めのかからない地方では住宅需要に大きな差があります。そのため、マンション価格も上昇傾向にある都市部と下落の止まらない地方で、二極化することが予想されます。

政府の政策や規制

政府の政策や不動産に対する規制によって、マンション価格が変動するケースもあります。

マンション価格に直接的な影響を及ぼす政策としては、住宅ローン控除が挙げられるでしょう。住宅ローン控除の控除率が引き下げられたり控除期間が短縮されたりすると、実質的にマンション購入者の負担が増えることになります。コスト増への懸念から住宅需要が低下し、マンション価格の下落につながる可能性があります。

また、マンションは相続税対策として購入されることも多く、相続税に関する政策の動向もマンション価格に影響するでしょう。代表的な例が、相続税対策として富裕層に用いられてきた「タワマン節税」です。実勢価格と相続税評価額の差を利用して税額を抑えるタワマン節税ですが、租税負担の公平性に反するとして規制強化が検討されています。

規制は2023年1月以降の相続・贈与から適用される見込みで、富裕層のマンション需要が落ち込むことにより、マンション価格の下落を招くのではないかという見方もあります。

不動産投資の需要

マンション価格の変動要因は実需によるものだけではありません。不動産への投資需要によってもマンション価格は上下します。不動産への投資が過熱すればマンション価格は上昇し、反対に投資が落ち着くとマンション価格も横ばいや下落傾向になります。

2022年から続く円安の影響で、海外投資家にとって日本の不動産は割安な投資対象です。特に港区をはじめとした都心部や、東京近郊の生活利便性の高い立地にあるマンションが人気で、中国など海外からの投資マネーが多く流入しています。現在も続く東京を中心としたマンション価格の高騰は、海外投資家による旺盛な不動産投資も要因になっているのです。

これまでのマンション価格の推移

上で紹介した6つの要因により、マンション価格は常に変動しています。これまでマンション価格がどのような推移をたどってきたのか見ていきましょう。

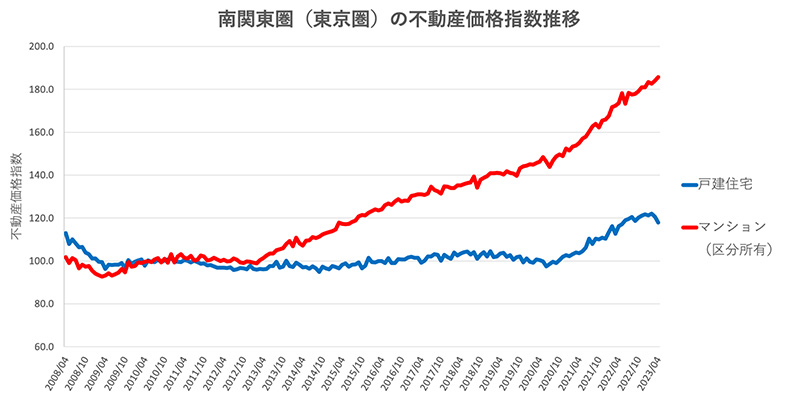

下の図は、国土交通省が毎月公表している「不動産価格指数」のうち、東京を含む南関東圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)におけるマンションと戸建て住宅の指数をグラフ化したものです。2010年1〜12月の算術平均値を100として、各月の不動産価格を指数化しています。

(出典を元に筆者作成)

2020年以降は戸建て住宅も指数が上昇基調にありますが、それ以上にマンションの指数の伸びが顕著です。マンションは、2013年あたりから2023年に至るまで一貫して上昇傾向が続いています。

「異次元の金融緩和」で都心中心に高騰が続く

2013年以降のマンション価格高騰の大きな要因となっているのが、政府と日銀による「異次元の金融緩和」政策です。

先ほども紹介したとおり、日本のマンション価格は2008年のリーマンショックによる世界的な不況で一度マイナスに転じています。上の南関東圏における不動産価格指数を見ても、2008年から2009年にかけて、戸建て・マンションともに指数が急落していることが分かります。「100年に一度」といわれるほどの世界的な大不況が日本に与えた影響は大きく、マンション価格は低水準のまま横ばいで推移していました。

こうした状況に歯止めをかけようと、当時の安倍内閣が「アベノミクス」の第一の矢として掲げたのが「量的・質的金融緩和(異次元の金融緩和)」です。2013年4月から日銀によって実施され、さらに2016年1月からはマイナス金利政策がスタート。同年9月には長短金利操作付き量的・質的金融緩和が開始されます。

一連の金融緩和により、住宅ローンは超低金利ともいわれる水準まで金利が低下しました。将来的な金融政策変更の兆しもみられるものの、2023年現在も金融緩和は継続しており、今もなお金利は非常に低い水準にあります。

異次元の金融緩和による景気回復と金利低下により、マンションのニーズが高まったことで、都心を中心にマンション価格の高騰が続いているのです。

コロナ禍・東京五輪・生産緑地問題も影響はわずか

東京都心を中心に一貫して上昇してきたマンション価格ですが、急落に転じるといわれた場面が何度かありました。

1つ目は、2020年以降のコロナ禍です。リモートワークが広く普及し、オフィスに通う頻度が低くなったことから、住まい選びにおける都心へのアクセス性の重要度が低下しました。ワークスペースを確保できる郊外の戸建てに需要がシフトする流れもあり、マンション価格は低下するのではないかと考えられました。ただ、実際にはコロナ禍による影響は限定的で、超低金利を背景としたマンション需要は今もなお衰えていません。

2つ目は、東京オリンピック閉幕後の反動による不動産需要減退予想です。コロナ禍の影響で2021年開催となった東京オリンピック。開幕前は、大会に合わせた再開発やインバウンド需要取り込みを目的とした開発ラッシュなどにより不動産価格が急騰し、大会後には反動で不動産需要が減退、不動産価格も下がるという見方が大勢でした。しかし、結果的にはこれも影響はほとんどなく、大会後も都心のマンション価格は上昇が続いています。

3つ目は、生産緑地に関する「2022年問題」です。生産緑地とは、市街化区域内において「生産緑地地区」として指定されている農地のこと。生産緑地は固定資産税や相続税の優遇が受けられる代わりに、最低30年は農地として運用することが義務付けられていました。生産緑地は法改正のあった1992年に一斉指定されています。そのため、30年が経過する2022年に大量の生産緑地が指定解除され、宅地として流通することにより、不動産価格の暴落を招くのではないかと危惧されたのです。しかしながら、結局マンション価格への影響はほとんどありませんでした。

たびたび噂される下落予想に反し、東京のマンション価格は2023年上半期まで継続して上昇しています。

マンションはいつ売ればいいのか 今後の価格の予想

2023年現在も上昇トレンドが続くマンション価格ですが、今後どのように推移していくのでしょうか。今後の価格推移に関する見立てと、マンション売却に適した時期について検証していきます。

マンション価格は下がるのか下がらないのか

マンション売却を検討するにあたって、マンション価格が下がるのか下がらないのか気になっている方も多いでしょう。

中には「マンション価格は今後暴落する」というセンセーショナルな意見もみられます。1947〜1949年ごろに生まれた団塊の世代が、全員75歳以上の後期高齢者に差しかかる2025年以降、空き家や相続不動産の売却が増えると考えられているためです。

ただ、実際にはそれほどの暴落は考えにくいといえるでしょう。なぜなら、インフレの進行で建築資材や人件費が上がり続けているうえ、低金利状態は当面継続が予想されるからです。前述のとおり、過去に不動産価格暴落が噂された、コロナ禍・東京オリンピック後の反動・生産緑地問題もマンション価格にそれほど影響を与えませんでした。

上記を踏まえ、当面はマンション価格上昇が継続するとの見通しを立てる専門家が多い状況です。

ピークを「点」で予測はできない

マンション価格がピークを迎えたところで売却できれば理想的ですが、ピークを「点」で予想することはできません。繰り返しになりますが、過去に不動産価格暴落が予測された場面においてもピークを迎えることなく、2023年まで一貫して価格上昇が続いています。当然ながら未来は誰にも分からないのです。

ただし、大まかな「局面」を予測することは可能です。

リーマンショック後の「異次元の金融緩和」が実施されて以降の10数年間、住宅ローンの超低金利状態を背景に、マンション価格は一貫して強気相場でした。しかし、インフレが進行していることや、金融緩和の出口に向けた日銀の政策転換の兆しがみられることなどから、局面が転換点を迎える潮目が近いともいえます。

ピークがいつになるか正確に予測することはできませんが、一般論として、少なくともマンション価格が高止まりしているのは事実です。マンション価格が高い現在は、売却するのにいい局面といえるでしょう。

下落局面を迎える前に売却を

マンション価格が下落局面に入ると買い手優位になり、希望価格で売却するのが難しくなります。価格下落が需要の低迷によるものだと、立地や物件の状態によっては売却自体が難しくなるケースも出てくるでしょう。

所有するマンションの売却を検討しているなら、価格が下落局面を迎える前に売却するのがおすすめです。

まとめ

マンション価格は経済動向、金利動向、建築コストの動向など、いくつかの要因によって決まります。価格のピークを「点」で予想するのは不可能ですが、今回紹介した価格変動要因の状況を見極めれば、大まかな「局面」をとらえることはできます。ここまで説明してきた内容を踏まえ、現在が高値圏だと意識して売却を準備するといいでしょう。

適正な価格でのマンション売却を成功させるには、信頼できる不動産会社に依頼することが重要です。不動産一括査定サイト「すまいValue」なら、実績豊富な大手不動産会社6社に相談できるので売却をスムーズに進められます。

マンションの売却を検討している方は、ぜひ「すまいValue」をご活用ください。

<監修者>

公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。

- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。

- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。

該当の住所を選択してください

人気記事ランキング

不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。

お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。

該当の住所を選択してください